Das Herrenhaus und seine Erbauer

Bei den Erbauern handelt es sich um das thüringische Geschlecht der „Schütz aus dem Hause Weissenschirmbach“. Bereits im Jahre 1306 wurden Angehörige der Adelsfamilie urkundlich erwähnt.

Das Anwesen umfasste ursprünglich neben dem Herrenhaus auch Stall- und Scheunengebäude und es bildete eine geschlossene Vierseitanlage in unmittelbarer Nähe zur Kirche Sankt Nikolai. Die Familie „von Schütz“ hatte das Patronat für die Kirche und die Gerichtsbarkeit für den Ort. Offensichtlich wurde die Patronatsloge an der Nordseite der Kirche, sowie die Kirchenerweiterung mit Turmaufstockung von der Adelsfamilie mitfinanziert.

Die einzige vorliegende Bildquelle zeigt das nicht mehr existierende Hoftor, den Südgiebel des Herrenhauses und zwei angrenzende Häuser. Von der ehemaligen Vierseitanlage sind noch das Herrenhaus und ein Stallgebäude erhalten. Das Tor, die beiden Scheunengebäude und die Umfassungsmauer sind anhand einiger Mauerreste erkennbar. In der Mitte des ehemalig umschlossenen Hofes befindet sich ein aus Feldsteinen errichteter Eiskeller.

Das 1746 von dem Gutsherren, Obristleutnant Adam Heinrich von Schütz, errichtete Gebäude diente als sogenanntes Schnitter-Haus für die Unterbringung der Saison- bzw. Lohnarbeiter, welche zur Erntezeit aus Süd- und Osteuropa nach Mitteldeutschland kamen. Die Unterbringung der Arbeiter erfolgte vermutlich im 1. und 2. Dachgeschoß, während sich die Räume der Herrschaft im Hochparterre befanden. Hier waren die repräsentativen Räume, der Treppen- und Flurbereich und der Zugang zum Aborterker. Diese Aussentoilette stellt eine Besonderheit dar, denn Aborterker sind in der Regel nur bei Burgen und anderen Wehrbauten zu finden.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und es ist in der Liste der Herrenhäuser und Residenzen des Landes Sachsen-Anhalt gelistet.

Über die folgenden Jahrhunderte hinweg wurde das Gebäude verschiedensten Zwecken zugeführt, so z.B. für die Unterbringung von Kriegsgefangenen und von Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten. Bis einige Jahre nach der Wende waren die Wohnungen vermietet.

Rekonstruktion und Instandsetzung

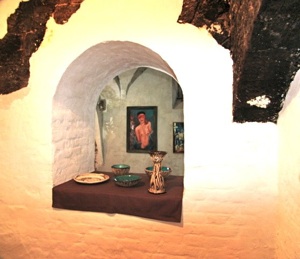

Im Hochparterre kamen korbbogenförmige Fenster- und Türgewände, Mauernischen, eine Öffnung zum darunter liegenden Gewölbe und ein grosser Schornstein zum Vorschein. Die Kreuzgewölbe im Erdgeschoß haben keine feste Verbindung mit den Aussenmauern und die Säulen der Kreuzgewölbe stehen zum Teil vor ehemals vorhandenen Tor- und Fensteröffnungen. Die Gewölbe weisen deutliche Brandspuren auf.

Tatsächlich gab es 1743 einen Dorfbrand, dem offensichtlich auch das Schütz`sche Herrenhaus zum Opfer fiel. Unter Einbeziehung des erhaltenen Gebäudekörpers wurde dann im Jahre1746 (wie oben erwähnt) der „Neubau“ errichtet. Ein kleiner Teil der ursprünglichen Holzbalkendecke mit Lehmstaken ist noch erhalten. Die neue Decke zwischen Erdgeschoß und Hochparterre wurde mit Ziegel-Kreuzgewölben errichtet. Das Bodenniveau des neuen Gebäudes wurde um ca. 1 m angehoben. Grabungen ergaben, dass auf dem Brandschutt gebaut wurde. Vermutlich hatte das Erdgeschoß vor dem Brand eine andere Nutzung, die z.B. die zwei hohen Toreinfahrten erforderte.

Im Erdgeschoß ist eine sogenannte Schwarzküche (eine offene Kochstelle) zu erkennen deren Wände und Decke mit Ruß bedeckt sind. Sie stammt sicherlich von einem noch älteren Gebäude und sie hat den Brand überstanden.

Nach dem Entfernen einer Betonplatte wurde ein ca. 10 m tiefer Brunnen, mit 2,50 m Durchmesser und ca. 1,80 m Wasserstand, sichtbar. Ein innenliegender Brunnen in dieser Größe ist ungewöhnlich. Wann dieser ungewöhnliche Brunnen gegraben wurde und wofür ein so hoher Wasserbedarf erforderlich war - dieses Geheimnis ist noch nicht gelüftet.

Beim Rückbau und der anschließenden Restaurierung wurde, soweit dies möglich war, der ursprüngliche Baukörper freigelegt und dieser in ein zeitgemäßes Nutzungskonzept eingebunden. Bereits die ersten Arbeiten zeigten, dass alle Aussenmauern aus Sandstein sind und im Mittel 80 cm Stärke haben. Die Innenwände sind teilweise aus Sandstein (soweit sie vom ehemaligen Gebäude stammen). Die restlichen Innenwände wurden mit Vollziegeln und in den Dachgeschossen mit Lehmziegeln errichtet.

Im nördlichen Gebäudedrittel wurden zu DDR-Zeiten ein Zwischengeschosse eingebaut, um so zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Das konnte nicht zurückgebaut werden.

Im Hochparterre wurden nun alle nichttragenden Zwischenwände und alle Einbauten (Toiletten, Abstellräume) entfernt. Die alten Elektro- und Wasser- und Abwasserleitungen wurden entfernt und alle Medien erneuert.

Auf der Fläche des jetzigen Ateliers waren drei kleine Räume mit einer, auf den Zwischenmauern aufliegenden, Zwischendecke vorhanden. Die innenliegenden Wände, die Zwischendecke und alle vorgesetzten Mauern wurden entfernt. Der Großteil des Verputzes war lose und es wurde das Sandsteinmauerwerk, Korbbögen in den Fensternischen und repräsentative Türöffnungen sichtbar. Die Mauernischen, der Schornstein, sowie die Bodenöffnung zum Wasserschöpfen aus den darunter liegenden Brunnen wurden freigelegt. Die Wände wurden sandgestrahlt und teilweise verputzt.

Der freigelegte Fußboden im Atelier glich einem „Flicken-Teppich“ aus vielen einzelnen Estrichflächen mit unterschiedlicher Höhe (bis zu 12 cm Höhenunterschied). Um den neuen Fußbodenaufbau möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig ausreichend Wärmeschutz zum Untergeschoß zu erzielen, entschieden wir uns für einen Holzboden. Die Niveauunterschiede der Bodenplatte wurden durch Balkenlagen mit dazwischenliegender Wärmedämmung aus Perlite ausgeglichen. Die Beblankung erfolgte mit 22mm starken OSB-Platten.

Nach Entfernen der diversen Einbauten zeigen sich der Flur und der Gang in ihrer ursprünglichen Größe. Der Fußboden musste teilweise neu erstellt werden und mit Ausgleichmasse nivelliert werden. Anschließend wurde der gesamte Bereich, sowie auch die Küche im oberen Zwischengeschoß mit, zum Gebäude passenden, Fliesen belegt. Wie im Atelier wurde auch hier eine abgehängte Decke mit Schall- und Wärmedämmung eingebaut. Die Wände wurden neu verputzt.

Der Wohnbereich bestehend aus Wohnzimmer (mit gemauertem Kachelkaminofen), Esszimmer, Schlafzimmer und Küche wurde grundlegend renoviert und auch die gesamte Installation wurde erneuert. Ein ansprechendes Bad mit separater Toilette wurde eingebaut.

Beheizt werden der Wohn- und der Atelierbereich mit einer dem Stand der Technik entsprechenden Nachtspeicherheizung und jeweils einen Heizkamin im Wohnzimmer und im Atelier. Alternativ dazu kann mit energieeffizienten Infrarot-Heizplatten bzw. im Bad mit einer elektrischen Fußbodenheizung geheizt werden. Die Holzöfen sorgen für angenehme Wärme und Gemütlichkeit.

Die Fenster und die Außentüren wurden nach den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde erneuert. Im Oktober 2018 wurden die Fenster in den Dachgauben erneuert. 3 barocke Fenster konnten erhalten werden.

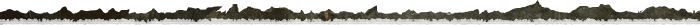

Im Frühjahr 2019 wurde damit begonnen das mittlere Gewölbe, die Schwarzküche und den „Brunnen-Raum“ in Stand zu setzen. Die Kreuzgewölbe und die Wände wurden verputzt und Fehlstellen im Ziegelmauerwerk ergänzt, die Holzbalkendecke im Erdgeschoß und ein Mauerdurchgang wurden mit Eisenträgern abgefangen, so dass die Stabilität sichergestellt ist.

2022 erfolgten die Beräumung und die grobe Reinigung des Brunnens.

Nutzung und Ausblick

Im Hochparterre sind das Atelier, ein Büro, im Flurbereich eine kleine Galerie und der Wohnbereich untergebracht.

Zum „Tag des offenen Denkmal 2019“ fand im mittleren Gewölberaum eine Ausstellung statt (siehe „Ausstellungsraum“ im Auswahlmenü).

Die Gästewohnung steht zur privaten Nutzung zur Verfügung.

In den folgenden Jahren sind die Instandsetzung der Aussenwände, die komplette Reinigung des Brunnens, die Erneuerung der sog. Brunnenbüchse und der Ausbau der Gewölbe für Veranstaltungen oder als „Sommerwohnung“ angedacht.

Das Herrenhaus und seine Erbauer

Rekonstruktion und Instandsetzung

Nutzung und Ausblick