Geschichte und Rekonstruktion

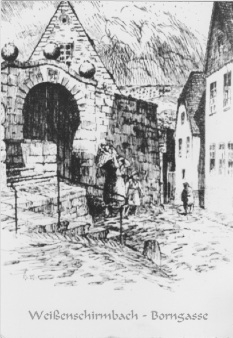

Das 1746 von dem Gutsherren Adam Heinrich Schütz erbaute Gebäude diente als sogenanntes Schnitter-Haus für die Unterbringung der Saison- bzw. Lohnarbeiter, die zur Erntezeit aus Südeuropa nach Mitteldeutschland kamen. Außer den Räumen für die Arbeiter im 1. und 2. Dachgeschoß befanden sich im Hochparterre die Räume für die Gutsverwaltung. Dies sind die repräsentativen Räume, welche sich links des Treppen- und Flurbereichs befinden. Über den Flur auf der Ostseite des Gebäudes war der Aborterker und vermutlich ein Gemeinschaftsbereich für die Arbeiter erreichbar. Das Gut umfasste neben den hier beschriebenen Gutshaus auch Stall- und Scheunengebäude und es bildete eine geschlossene Vierseitanlage in unmittelbarer Nähe zur Kirche Sankt Nikolai. Vermutlich wurde die sogenannte Patronatsloge an der Nordseite der Kirche vom Gutsherrn gestiftet. Die einzig vorliegende Bildquelle zeigt das nicht mehr existierende Hoftor, den Zugang zur Patronatsloge, den Südgiebel des Gutshauses und zwei angrenzende Häuser.

Von der ehemaligen Vierseitanlage sind noch das Wohnhaus und ein Stallgebäude erhalten. Das Tor und die beiden Scheunengebäude sind noch anhand einiger Grundmauern erkennbar.

Nach 1945 wurden im hinteren Teil des Gutshauses zwei Zwischenebenen mit je einer abgeschlossenen Wohnung eingebaut. Auch die beiden Dachgeschosse dienten Wohnzwecken. Insgesamt befanden sich in dem Haus 6 abgeschlossene Wohnungen mit insgesamt ca. 350 qm Wohnfläche.

Die ursprüngliche Raumaufteilung und Ausstattungsdetails waren zum Zeitpunkt des Erwerbs nur schwer erkennbar. Erst nach der Entrümpelung und dem Entfernen der im Laufe der Zeit eingebrachten Zwischenwände, Abtrennungen, abgehängten Decken und Verkleidungen wurde allmählich die ursprüngliche Raumaufteilung erkennbar.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Die Bilder 4 bis 9 zeigen die Wohnräume nach der Entrümpelung:

Bild 4 Bild 5 Bild 6

Bild 7 Bild 8 Bild 9

Gewölbe zum Zeitpunkt des Kaufes:

Bild 10 Bild 11 Bild 12

Während der Rückbaumaßnahmen:

Bild 13 Bild 14 Bild 15

Bild 16 Bild 17 Bild 18

Entdeckungen

-

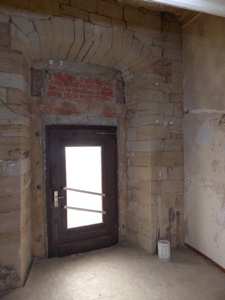

-Im Hochparterre kamen korbbogenförmige Fenster- und Türgewände, Mauernischen und ein offener Kamin mit „Steigerschornstein“ zum Vorschein (siehe Bild 16 bis Bild 18)

- Die Kreuzgewölbe im Erdgeschoß haben keine feste Verbindung mit den Aussenmauern.

-

-Die Säulen der Kreuzgewölbe im Erdgeschoß stehen zum Teil vor ehemals vorhandenen Tor- und Fensteröffnungen.

-

-Die Freitreppe und die Südfassade wurden vor bereits vorhandenes Mauerwerk gesetzt.

-

-Nach Entfernen einer Betondecke wurde ein Brunnen mit ca. 2,50 m Durchmesser sichtbar. Ein innenliegender Brunnen in dieser Größe ist für ein Gutshaus ungewöhnlich.

-

-Im Erdgeschoß ist eine sogenannte Schwarzküche (eine offene Kochstelle) zu erkennen.

-

-An der Ostseite befindet sich ein Aborterker, welcher für Gutshäuser untypisch ist.

-

-Im Erdgeschoß sind die Sandsteinwände geschwärzt und partiell noch mit Ruß bedeckt.

Ein Ortstermin mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Denkmalschutzbehörde bestätigte die Vermutung, dass das 1746 errichtete Gutshaus auf den Grundmauern und unter Einbeziehen von Teilen eines wesentlich älteren Gebäudes erfolgte.

Bild 19 Bild 20 Bild 21

Bild 22 Bild 23

Ursprüngliches Gebäude

Hypothese 1:

Auf dem Ostflügel einer Vierseitanlage, eines ehemals zum Kloster Reinsdorf gehörenden Wirtschaftsgutes, wurde vom Junker Adam Heinrich Schütz eine sog. Schnitter-Kaserne errichtet.

Das zeitweilig zu Bamberg gehörende Benediktinerkloster Reinsdorf war sehr einflussreich in der Region und es besaß mehrere sogenannte Vorwerke. Die Vorwerke (Wirtschaftsgüter) wurden in der Regel von Laien-Brüdern geleitet und bewirtschaftet und sie stellen die Quelle für den Reichtum der Klöster dar. Zu welchen Zwecken das Gebäude einst genutzt wurde ist noch nicht definitiv geklärt.. Jedoch weisen der innenliegende große Brunnen, ein innerhalb des Hofs liegender Gewölbekeller und die Tatsache, dass die Fluren um Weißenschirmbach sehr gute Bodenwerte aufweisen darauf hin, dass hier vom Kloster Reinsdorf eine Brauerei betrieben wurde. In der Region wird heute noch Hopfen angebaut.

Hypothese 2:

Auf den Mauern eines älteren sog. Sedelhofs wurde wie bei Hypothese 1 beschrieben 1746 die Schnitterkasene erbaut. Für die Annahme, dass es sich bei dem ursprünglichen Gebäude um einen weltlichen Besitz handelte spricht das Vorhandensein von Räumen, welche vermutlich einem Verwalter zur Verfügung standen und der auf der Ostseite befindliche Aborterker. Ausserdem lässt die unmittelbar benachbarte Patronatsloge an der Nordseite der Kirche die Nähe eines weltlichen Gutshofes vermuten.

Bei beiden Hypothesen ist zu vermuten, dass die ursprüngliche Anlage aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammt.

Die Ruß-Ablagerungen an den Wänden des Erdgeschosses, die stellenweise auch am Sandstein-Mauerwerk im Hochparterre noch sichtbar sind, weisen auf die Zerstörung des Gebäudes durch einen Brand hin. In den Kirchenarchiven ist von einer verheerenden Feuersbrunst um die Kirche St. Nikolai (diese wurde dank der nur wenige Tage vorher erneuerten Dacheindeckung nicht betroffen) die Rede. Diese Ereignis fand 1743 statt. Der Wiederaufbau erfolgte 1746. Anstatt einer Balkendecke wurden die Kreuzgewölbe aus Ziegel gebaut. Es gibt Hinweise, dass das neue Gebäude auf dem Brandschutt des Vorgängergebäudes errichtet wurde und sich das ursprüngliche Erdgeschoß ca. 1 m unter den jetzigen befand.

Offensichtlich wurde das neue Gebäude für die Unterbringung von saisonal benötigten Wanderarbeitern und als Verwalterwohnung genutzt. Vermutlich wurde der Brauereibetrieb nach dem Niederbrand des gesamten Vierseithofes nicht mehr aufgenommen. Weitere Recherchen folgen.

Restaurierung

Bei der jetzt vorgenommenen Restaurierung des Gebäudes wurde soweit möglich der ursprüngliche Baukörper freigelegt und in ein zeitgemäßes Nutzungskonzept eingebunden werden. Dies gilt besonders für die erkennbaren und weiterhin nutzbaren Gebäudebestandteile des ehemaligen Klosterbaus.

Bereits die ersten Entkernungsarbeiten zeigten, dass alle Aussenmauern aus Sandstein sind und im Mittel 80 cm Stärke haben. Die Innenwände sind teilweise aus Sandstein (soweit sie vom ehemaligen Klostergebäude stammen). Die restlichen Innenwände wurden mit Vollziegeln und in den Dachgeschossen mit Lehmziegeln errichtet.

Die Decke des Erdgeschosses ruht, wie bereits erwähnt, auf gemauerten Kreuzgewölben aus Ziegel. Ursprünglich befand sich darauf eine Balkendecke mit Dielen (im jetzigen Wohnzimmer noch erhalten). In den anderen Zimmern des Hochparterres wurden die Dielen vermutlich zu DDR-Zeiten durch Estrich ersetzt. Im nördlichen Gebäudedrittel wurden ein Zwischengeschosse errichtet, mittels Abmauerungen in Ziegel- oder Leichtbauweise wurde versucht, abgeschlossenen Wohneinheiten zu schaffen.

Im Hochparterre und zum Teil in den darüber liegenden Dachgeschossen wurden jetzt alle nichttragenden Zwischenwände und alle Einbauten (Toiletten, Abstellräume) entfernt.

Die alten Elektro- und Wasser- und Abwasserleitungen wurden entfernt und erneuert. Besonders umfangreich waren die Rückbauarbeiten im Atelier- und Flurbereich.

Auf der Fläche des jetzigen Ateliers waren drei kleine Räume mit einer auf den Zwischenmauern aufliegenden Zwischendecke vorhanden. Die innenliegenden Wände, die Zwischendecke und alle vorgesetzten innenliegenden Mauern wurden entfernt. Der Großteil des Verputzes war lose und es wurde das Sandsteinmauerwerk, Korbbögen in den Fensternischen und repräsentative Türöffnungen sichtbar. Eine Mauernischen und ein offener Kamin, sowie die Bodenöffnung zum Wasserschöpfen aus den darunter liegenden Brunnen wurden freigelegt. Die Wände wurden sandgestrahlt und teilweise verputzt.

Der freigelegte Fußboden im Atelier glich einem „Flicken-Teppich“ aus vielen einzelnen Estrichflächen mit unterschiedlicher Höhe (bis zu 12 cm Höhenunterschied). Um den neuen Fußbodenaufbau möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig ein Mindestmaß an Wärmeschutz zum Untergeschoß zu erzielen, entschieden wir uns für einen Holzfußboden.

Die Niveauunterschiede der Bodenplatte wurden durch Balkenlagen mit dazwischenliegender Wärmedämmung aus Perlite ausgeglichen. Die Beblankung erfolgte mit 22mm starken OSB-Platten.

Nach Entfernen der diversen Einbauten zeigen sich der Flur und der Gang in ihrer ursprünglichen Größe. Der Fußboden musste teilweise neu erstellt werden und mit Ausgleichmasse nivelliert werden. Anschließend wurde der gesamte Bereich, sowie auch die Küche im oberen Zwischengeschoß mit, zum Gebäude passenden, Fliesen belegt. Wie im Atelier wurde auch hier eine abgehängte Decke mit Schall- und Wärmedämmung eingebaut. Die Wände wurden neu verputzt.

Der Wohnbereich bestehend aus Wohnzimmer (mit gemauertem Kachelkaminofen), Esszimmer, Schlafzimmer und Küche wurde grundlegend renoviert und auch die gesamte Installation wurde erneuert. Lediglich der Einbau eines neuen Bads steht noch aus.

Beheizt werden der Wohn- und der Atelierbereich mit einer dem Stand der Technik entsprechenden Nachtspeicherheizung und jeweils einen Heizkamin im Wohnzimmer und im Atelier.

Die Fenster im Hochparterre und im ebenerdigen Kellergeschoss wurden 2017 nach den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde erneuert. Ebenso wurden eine neue Eingangstür und neue Kellertüren eingebaut. Im Oktober 2018 wurden die Fenster in den Dachgauben erneuert. 3 barocke Fenster konnten erhalten werden. Deren Restaurierung erfolgt 2020.

im Frühjahr 2019 wurde mit der Restaurierung des mittleren Gewölbes und der Schwarzküche begonnen. Vorrangig wurden wurden die Kreuzgewölbe und die Wände verputzt und Fehlstellen im Ziegelmauerwerk geschlossen, so dass die Stabilität wiederhergestellt ist.

Für 2021 sind die Instandsetzung und die Wiederinbetriebnahme des Brunnens und des „Brunnenstübchens“ geplant.

Nutzung

Im Hochparterre sind das Atelier, ein Büro, im Flurbereich eine kleine Galerie und der Wohnbereich untergebracht.

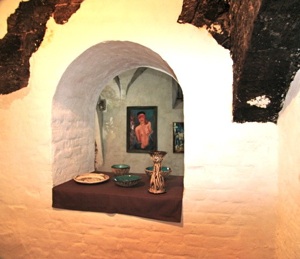

Zum „Tag des offenen Denkmal 2019“ wurde die Galerie im mittleren der Gewölberäume im Erdgeschoss eingeweiht.

Der Ausbau einer Gästewohnung zur privaten Nutzung erfolgt 2020.

Gutshaus Weißenschirmbach, Borngasse 18

Geschichte und Rekonstruktion, Entdeckungen,

ursprüngliches Gebäude,

Restaurierung, Nutzung, Ausblick